女子美術大学芸術学部

アート・デザイン表現学科 スペース表現領域

Lectures

学年別 授業紹介

スペース表現領域では、4年間を通じて

様々な実技・講義科目を用意しています。

ここでは、1〜4年生で取り組む具体的な授業内容について、

学年別でご紹介します。

※3、4年生の授業紹介は現在準備中です。

- 1年

- 2年

- 3年

- 4年

1st Grade

1年生で学ぶこと

1年生前期は、空間表現の基礎を身につけるところから始まります。表現の基礎となる考え方や、製図や模型制作などの基礎的な技法を学びます。後期は実習を通してスペース表現領域の学びの軸となる3つの概念の基本知識やスキルを身につけていきます。基礎から丁寧に学べる環境を用意していますので、入学時点での空間表現のスキルは問いません。

※ご紹介している授業は一例です。他にも様々な科目を設置しています。

Practical Subjects実技科目(一例)

スペース基礎Ⅰ(人間工学)

1年/前期

空間について考えたりつくったりする上で、そこで活動する人体の寸法や、生活の動作に必要な寸法を知ることはとても重要です。この授業では「歩く」「座る」「食事する」「寝る」といった動作が、どのような寸法を持っているかを学びます。他に、光環境、音環境、匂い環境といった空間の経験に関わる様々な要素を測るための尺度や効果についても、実践を通して理解を深めていきます。

スペース基礎Ⅱ(製図)

1年/前期

空間づくりのプロセスにおいて、それがどんな大きさで、どんな形をしているのかを他者と共有するためには、平面図、立面図、断面図、立体の場合には三面図といった図面を制作したり読み解いたりする技術が不可欠です。この授業では、三次元の空間を様々な図法、縮尺によって二次元に表現する方法を学ぶとともに、図面化された空間を立体的に読み取る能力を養います。

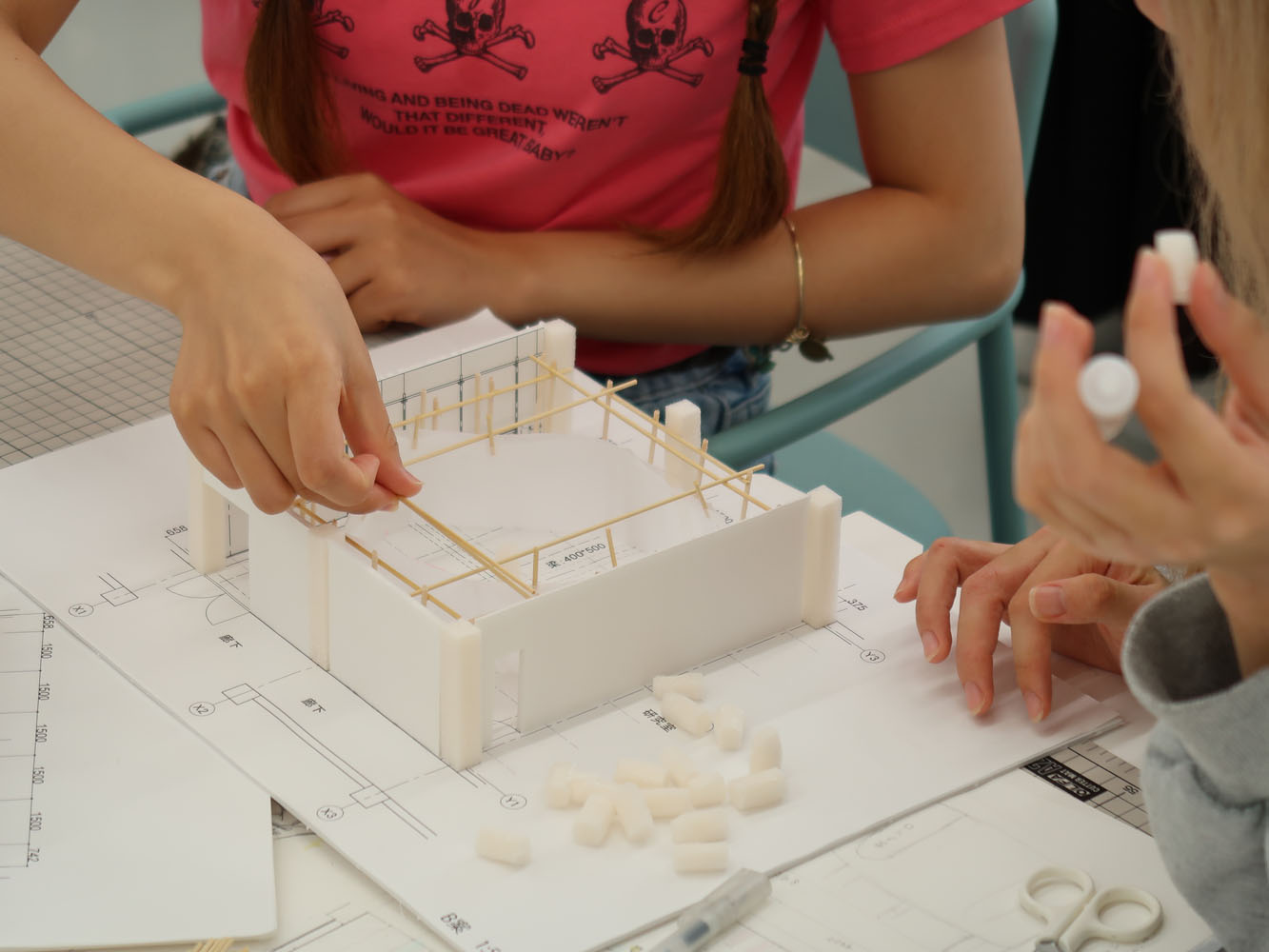

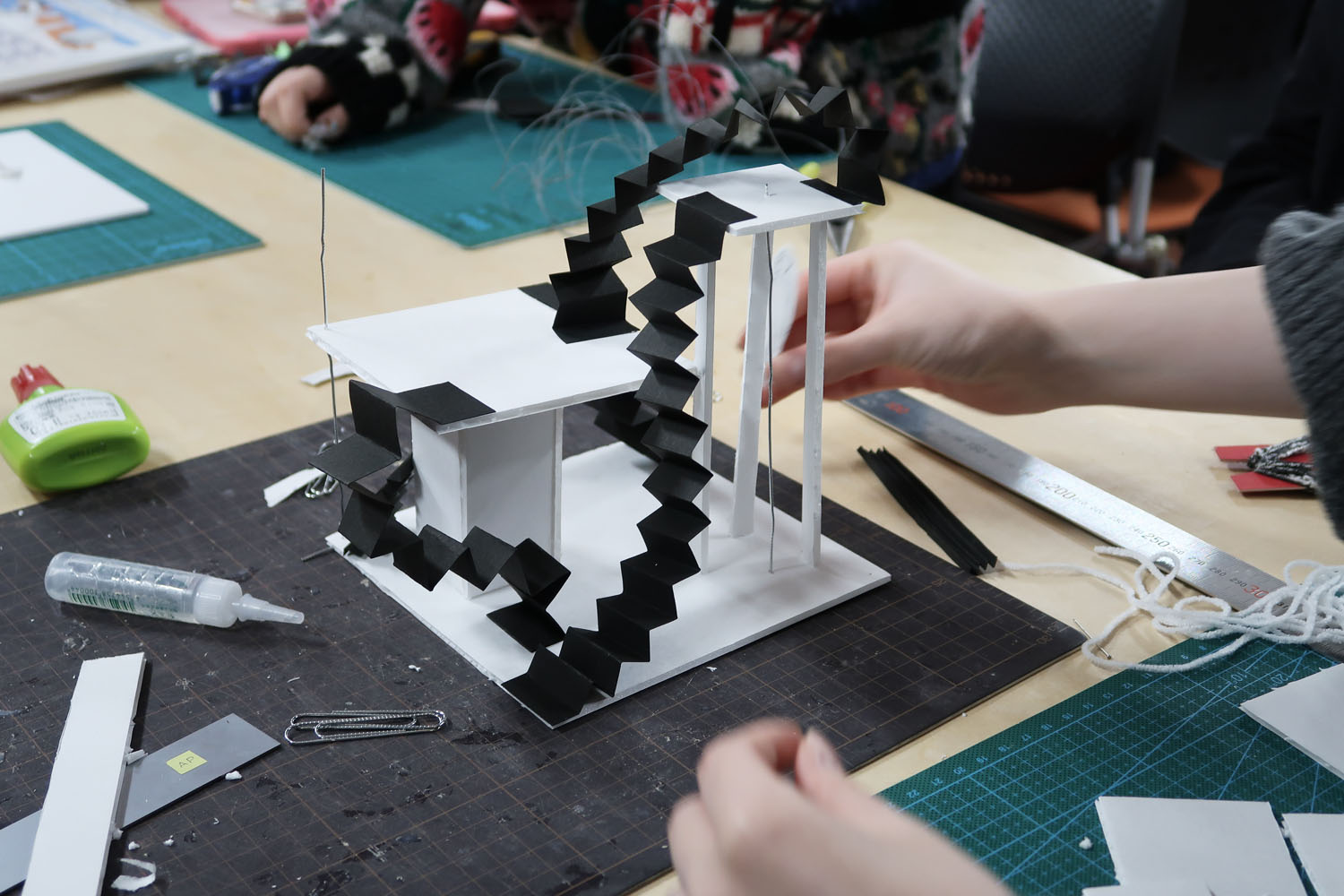

スペース基礎Ⅲ(フィジカルモデリング)

1年/前期

ある空間や自分がつくろうとする空間について理解を深めたり、検討したりする際に役に立つ「縮尺模型」。実際のサイズの「10分の1」や「20分の1」などの縮尺で模型を作る技術、そして実際の空間に表現する技術は、これから空間づくりに携わっていく際に必ず必要となります。この授業では、実際の空間や図面、あるいは空間のイメージを正確な縮尺模型に表現するための技術を学ぶとともに、実寸の空間でイメージを具現化する実践的な技術を習得します。

スペース基礎Ⅳ(バーチャルモデリング)

1年/後期

今日、空間を考える上で、バーチャル空間で現実の空間のシミュレーションをする、さらにはゲーム、VRなどのサイバースペースの中で完結する表現をするなど、デジタル技術による立体化、空間化の知識も求められています。この授業では、バーチャル空間(=非物理的な空間)にはどんな特徴があるのかを、現実空間とバーチャル空間を行き来しながら、自分自身の感覚を通して考えていきます。デジタルとフィジカル、両方の視点から空間を見つめることで、私たちをとりまく多様な空間のあり方を探っていきます。さらに、モデリングソフトウエア等を用いて、コンピュータ上での空間表現の基礎を学びます。

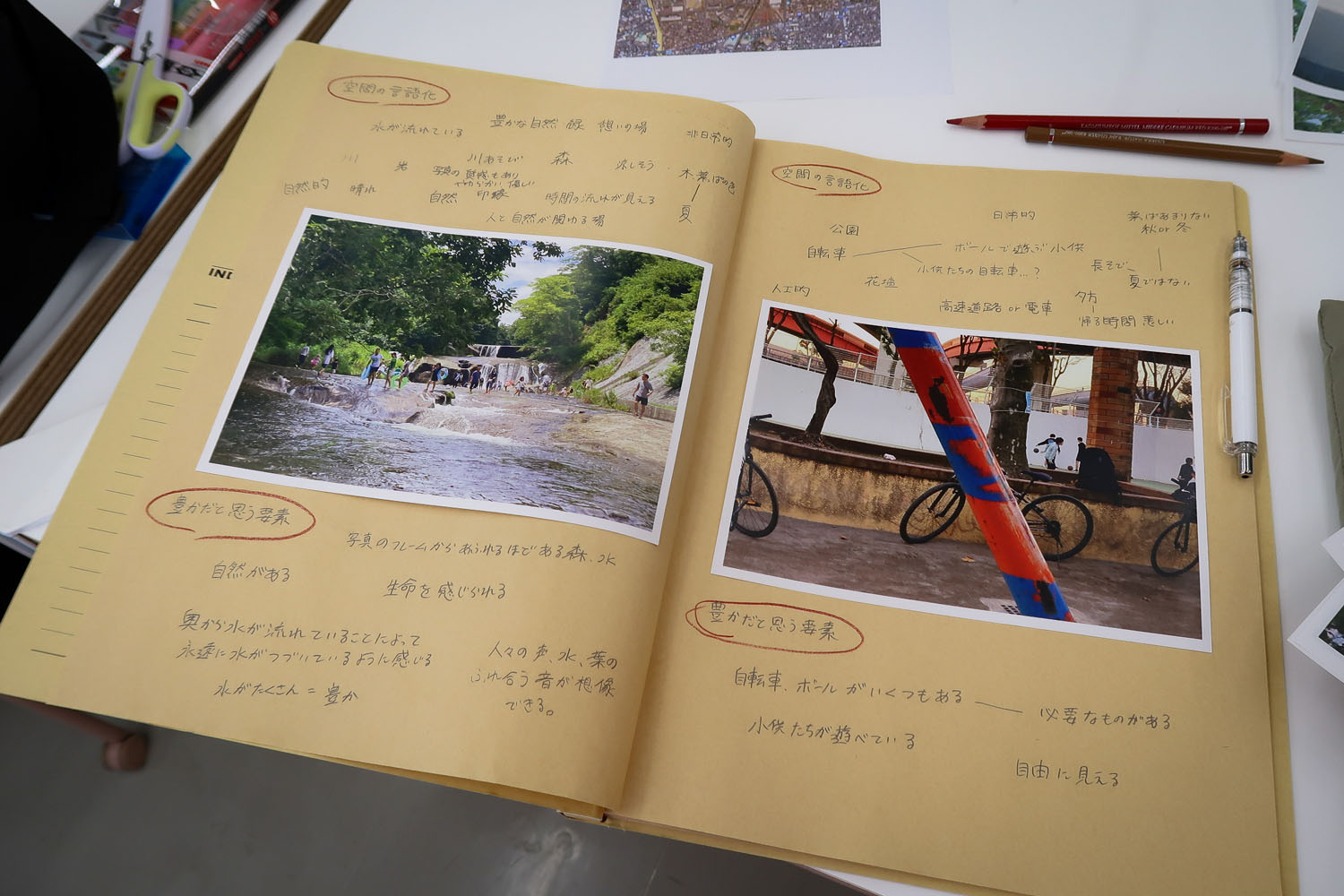

プリミティブスペースⅠ

1年/後期

スペース表現領域が掲げる空間への3つのアプローチの一つ「プリミティブスペース」(原初の空間)について考える授業です。そもそも空間を経験するとは、どういうことなのでしょうか。大学周辺の様々な場所を探索し、「豊かな空間」を発見し、その場所がもつ良さ、その理由などをディスカッションしながら、それぞれの「空間の経験」を共有します。

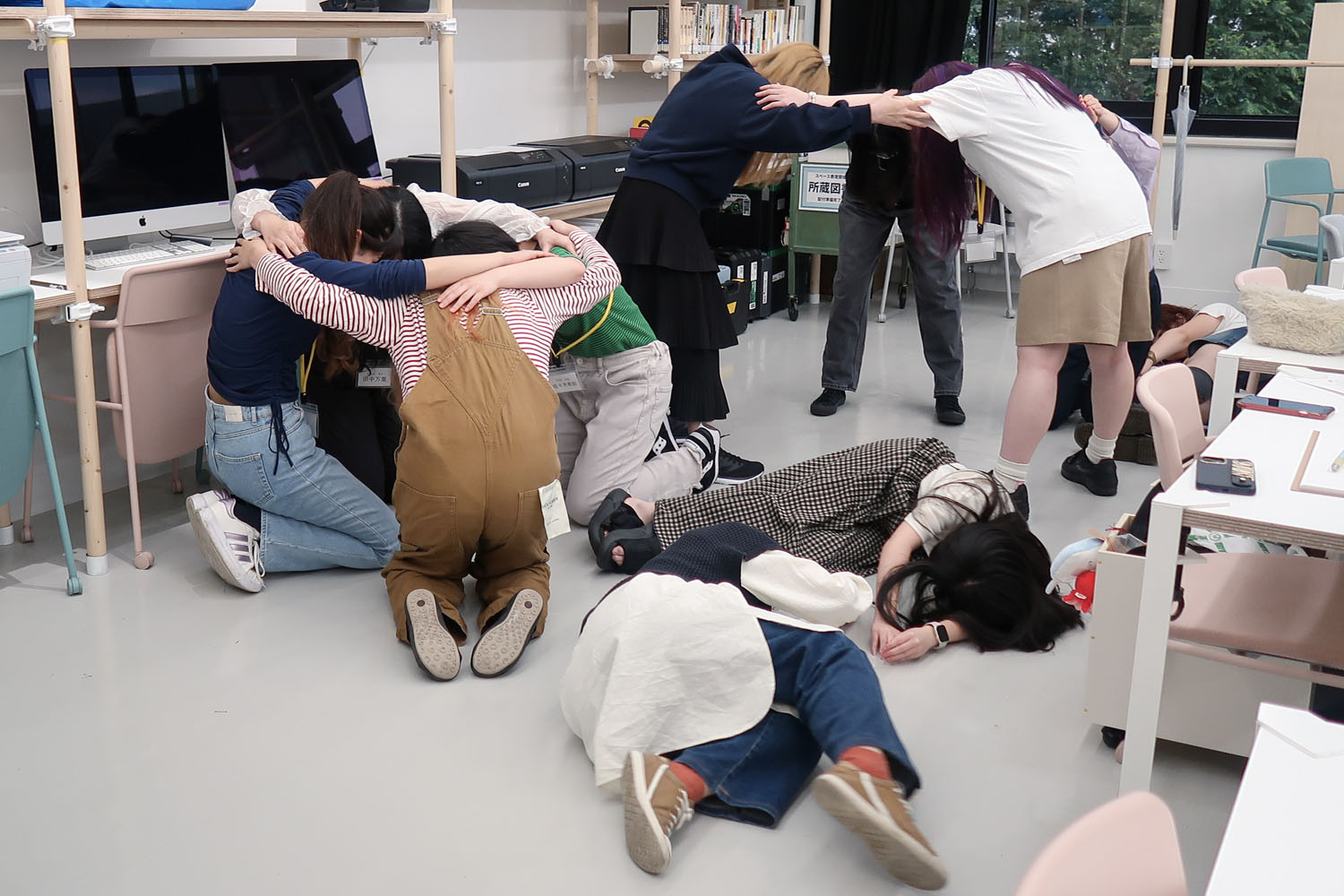

テンポラリースペースⅠ

1年/後期

空間への3つのアプローチの一つ「テンポラリースペース」(瞬間の空間)について考える授業です。この授業では、舞台芸術の要となる「セノグラフィー(舞台美術)」の発想に触れ、その瞬間にしか経験できない空間をパフォーマンスやインスタレーションを用いて表現してみることで、その瞬間ごとに移り変わる出来事を含む総合的な空間作りについて考えます。

イマーシブスペースⅠ

1年/後期

空間への3つのアプローチの一つ「イマーシブスペース」(没入する空間)について考える授業です。日常から離れ非日常の劇的な空間体験をすることは、普段の日常すら鮮やかに変えてしまうでしょう。この授業では、ゲームやメタバースといったバーチャル空間で非日常、あるいは第二の日常をどのようにデザインできるかを、3Dモデリングやゲーミングの技術を学びながら考えます。

Academic Subjects講義科目(一例)

スペース表現概論

1年/前期

「スペース表現概論」では、スペース表現領域で学ぶプリミティブスペース(原初の空間)、テンポラリースペース(瞬間の空間)、イマーシブスペース(没入する空間)の3つの考え方について詳しく学びます。まずは全体の概要について俯瞰した後、それぞれの考え方について重要な事例を見ながら、これらの空間の捉え方が社会や個人の豊かな営みにどのようにつながるのか考えます。

空間芸術史

1年/後期

「空間芸術史」では、空間を扱う芸術についてどのようなものがあるのか、歴史的な変遷をたどりながら学びます。立体的な表現の代表である「彫刻」、空間芸術の代表と言える「建築」、さらに人の空間体験にまつわる「音楽」「舞踏」「舞台」「映像」「インスタレーション」といった様々なジャンルについて歴史的な文脈と重要な作品について学びます。

知覚・感覚概論

1年/後期

人が環境を知覚するとき、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、記憶、思考、感情といった様々な感覚やイメージの働きが作用しています。この授業では、こうした環境をとらえる様々な感覚や要因について、ワークショップを通して理解を深めていきます。各回テーマを設け、実際に自分自身の感覚に意識を向けてみたり、過去の記憶を辿ってみたりと、実体験を交えて知覚、感覚について考えていきます。

2nd Grade

2年生で学ぶこと

1年次で培った基礎をもとに、スペース表現領域の学びの軸となる3つの概念を実践的に探求します。2年次前期では、身体感覚を通じた空間認識、展示空間の構築、映像美術の表現手法を学び、空間の多様な捉え方を深めます。後期では、生活と空間の関係性の考察、公共空間での実践、仮設的な空間づくりに取り組みます。講義では、素材や構法、生活様式の歴史を学び、知識と創造力を統合的に高めます。実践と研究を通じて、自らの専門性を模索し、身につけていきます。

※ご紹介している授業は一例です。他にも様々な科目を設置しています。

Practical Subjects実技科目(一例)

ダンスパフォーマンス公演《6steps を置く、踊る》6steps × 女子美術大学 スペース表現領域、クリエイティブプロデュース表現領域の共同プロジェクト

プリミティブスペースⅡ

2年/前期

自身の身体感覚に着目し、「プリミティブスペース(原初の空間)」を捉え直す授業です。プリミティブスペースⅠで見つけた「豊かな空間」を私たちはどのように知覚していたのかを探り、空間との新たなコミュニケーションの方法を思考します。本授業では、上演を“空間を構築し共有する手段”と捉え、身体感覚のリサーチを基に他者と空間を共有する方法を探ります。物や言葉、フィクション、舞台演出などを活用しながら表現を試行し、作品として形作っていく中で、空間を成立させる要素を研究します。

テンポラリースペースⅡ

2年/前期

この授業では「テンポラリースペースⅠ」で学んだ舞台装置の基礎に続いて、展示空間のしつらえについて研究します。木工の技術を習得し、材料への理解を深めながら、光環境、音環境、物質の三軸を基礎に、展示空間の捉え方を拡張してゆきます。また、実際に展示空間を作り上げることで、身体を通して学びを外部化します。美術館における「見せること」を、材料、道具、照明、音響などのセクションに分けながらその理解を深め、「展示空間」を鑑賞する力を総合的に養います。

地域連携プロジェクト「風景のボディーランゲージ」学生映像作品撮影の様子

イマーシブスペースⅡ

2年/前期

映像美術において、文章で表現された世界を視覚化する際にどのような要素があるのかを学び、限られた空間の中で撮影を行う映像作品ならではの表現方法や可能性を探ります。

映像美術を通して、文章を深く読み解き、空間的に視覚化する力を養います。また、実際にセット(撮影空間)を撮影することで、カメラやスクリーンを通してデザインした空間がどのように見えるかを体験し、映像美術への理解を深めます。

プリミティブスペースⅢ

2年/後期

「棲む」という行為と空間の関係性を探求し、生活と土地のつながりを思考する授業です。地域リサーチをもとに、「棲家」のあり方を考察し、模型や図面、写真、コラージュなどを通じて視覚化。最終的に、一時的な「棲家」の提案を行います。動物の巣やセルフビルドの事例を参照しながら、身体的なスケール感を意識したスタディを実践します。空間を体験的に捉え、現実的な制約の中で創造的な提案を行う力を養います。

スペース表現領域 小西朱香

テンポラリースペースⅢ

2年/後期

日常の何気ない場所に新たな要素を加えたり構成をアレンジすることで、豊かな空間体験を創出する可能性を探る授業です。公共空間の特性を理解し、仮設的な手法を用いて、そこに集う人々に彩りや安らぎをもたらす場を構築します。人々が行き交う中で無意識に求める空間の在り方を考察し、偶発的な出会いや体験を生むパブリックスペースを考えていきます。制作を通じて、空間がもたらす体験の質や、共有される場の新たな可能性を探究します。

横浜スタジアム 2Fコンコース リニューアル(2013年) / 撮影:三富 純

イマーシブスペースⅢ

2年/後期

イマーシブスペース(没入する空間)を展開する舞台として、エンターテインメントデザイン分野についての学びは重要です。日本のクリエイティブが国際化し、観光価値へと発展する中で、その先の価値認識を探ることがスペースデザイナーの視点につながります。本授業では、アートの広がりと空間の関係を考察し、調査から企画、コンセプト立案、デザイン、コスト感覚、プレゼンテーションまでを一連のプロセスとして捉えます。実践を通じて自己の視点を深め、評価を共有することで新たな気づきを得ながら、意識の成長と創造的思考を促します。

地域連携プロジェクト「風景のボディーランゲージ」抜里の大獅子復活の舞

ヒューマンスペースⅠ

2年/後期

これまで取り組んできた空間の概念や手法を活かし、より実践的なプロジェクトに取り組みます。実際に運用されている公共施設や特定の地域とコラボレーションしながら、それぞれの場所が抱えている課題やテーマに基づいた新しい空間のアイデアを提案します。

Academic Subjects講義科目(一例)

素材・構法論

2年/前期

この授業では、私たちの生活空間を構成する建物や什器、公共の造作物といったものがどんな素材や材料を用い、どんな方法によって加工され組み上げられているのか、といった幅広い知識を身につけ、目的に応じた素材・構法を的確に選択できる能力を養います。

生活様式史

2年/後期

人間は環境や文化に適応しながら、多様な生活のかたちを築いてきました。近代以降、技術革新や社会思想の変化により、生活様式は大きく変容し、現代の暮らしの基盤を形成しています。本授業では、生活の歴史と文化を学び、その変遷を通じてデザインの素養を深めます。生活の構造や価値観の変化を探究することで、空間やものづくりの本質を捉え、新たなデザインの視点を養うことを目指します。

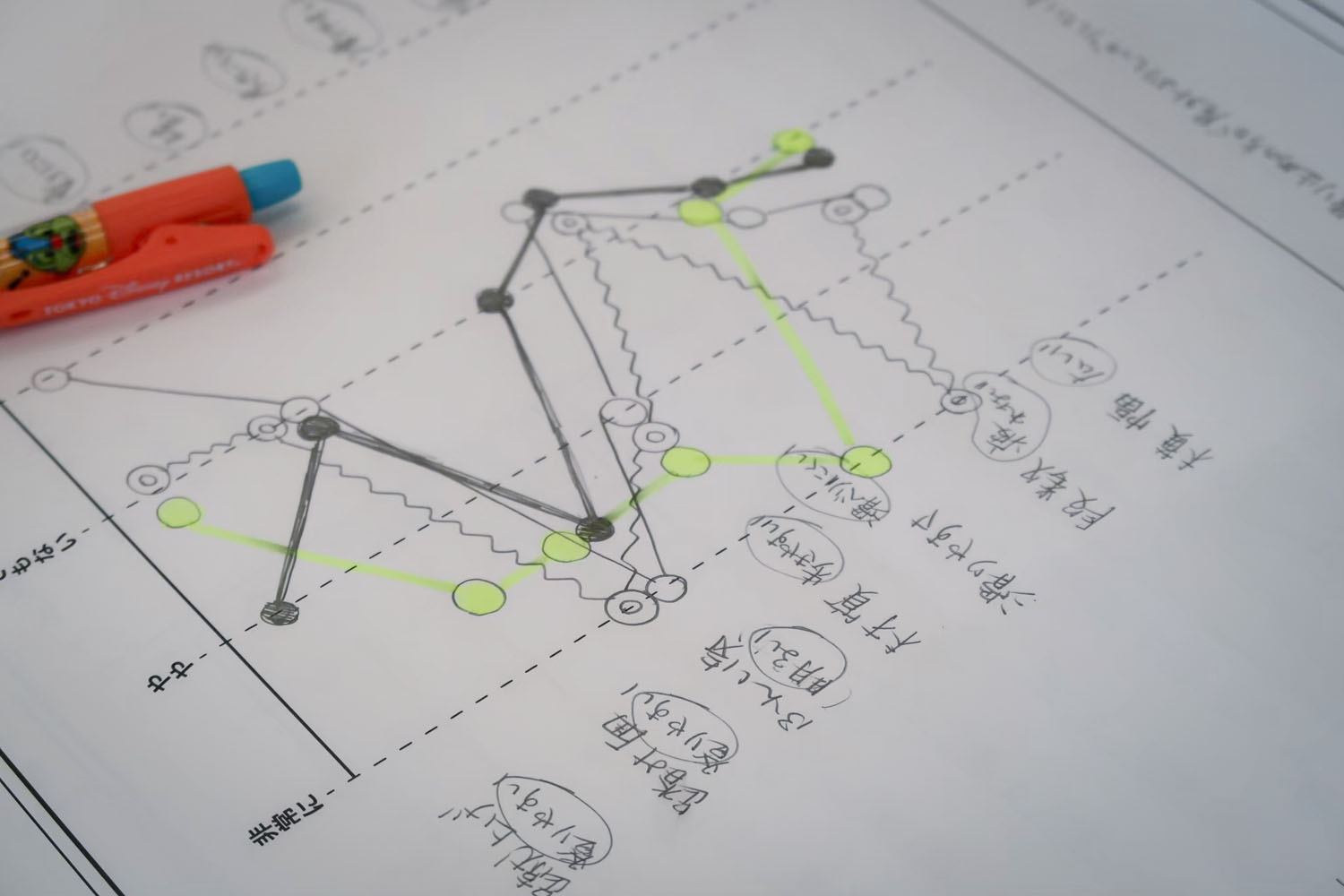

ノンリニアナラティブ

2年/後期

私たちの世界には、無数の出来事や情報が同時多発的に広がっています。それらは一つのまとまった一直線ではなく、複雑に絡み合いながら存在しています。この授業では、そんなノンリニア(非線形)な社会に無数に点在するテーマや問題を俯瞰し、私たちを取り巻く社会や文化の中で、どのように物語が生まれ、交差し、変化していくのかを探ります。授業には各回、法律、ジェンダー、生物学といった異なる分野から専門家をお招きし、一見アートやデザインから離れたところにあるように見える様々な物語に触れながら、表現者としてそれらの物語をどのように扱うことができるか、考えます。

3rd Grade

3年生で学ぶこと

準備中

4th Grade

4年生で学ぶこと

準備中

Schedule

1年間のスケジュール

| 4月上旬 | 入学式 新入生オリエンテーション |

|---|---|

| 4月中旬 | 前期授業スタート |

| 8上旬-9月上旬 | 夏季休業 |

| 9月中旬 | 後期授業スタート |

| 10月下旬 | 女子美祭 |

| 12月下旬-1月上旬 | 冬季休業 |

| 1月下旬 | 後期授業終了 |

| 3月上旬 | JOSHIBISION (大学院・大学・短期大学部 学生選抜作品展) |

杉並キャンパスのシンボル「ニケ像」

教室の風景(杉並キャンパス)

学食の様子(杉並キャンパス)

入学式(杉並キャンパス)

入学式(杉並キャンパス)

女子美祭(杉並キャンパス)

JOSHIBISION (東京都美術館)